Der Mann ihrer Träume muss ein Bassmann sein, singt Herbert. Und tatsächlich las ich neulich von Frauen, die einen ausgeprägten Bass-Fetisch haben, die auf Rockkonzerten nur Augen für den Bassgitarristen haben, von seiner Fingerfertigkeit schwärmen, der Art, wie er den Vier- oder Fünfsaiter hält („als wäre die Gitarre seine Geliebte“), die Saiten zupft und klopft und… Hoheyy, dachte ich da noch, Sachen gibt’s. Aber dann auch wieder: Jedem sein Pläsierchen. Und Herbert hat sowieso immer recht.

Und nun sitze ich hier, in der Oper, und denke an Herbert. Mehr eigentlich: an die Faszination von Bass. Die „Entführung“ von Mozart, siebte Reihe, und vor mir, fast in Greif- zumindest in Schmachtnähe, singt Osmin von den hergelaufenen Laffen, „diiie – nurnachdenWeibern gaaaaffen“. Und als die Melodie so runtergeht (oder wie sagt man korrekt?) und man schon glaubt, dass nach dem „gaaa“ kein „fffffen“ mehr kommen kann (denn: wo soll er noch herkommen, der Ton, in dieser Tiefe, ist da denn noch was? Und immer ist da noch was, na klar, holen die Bässe auch diesen Ton immer noch irgendwo hervor) – da jedenfalls weiß ich, dass ich Bass liebe. Nicht den Bass. Oder den Bassisten. Einfach nur: Bass. Das Wummernde, das Warme, die Brummtöne, die bedrohlich sein können, zärtlich, wütend, vor Rachegelüsten bebend, vor Leidenschaft – ob zurückgehaltener oder ausgelebter, das macht dann keinen Unterschied.

Die Bässe.

Sie sind die, die ganz unten in ihrer Seele angekommen sind. Ob aus freien Stücken oder nicht. Die die Tiefen ausloten. Mag der Tenor noch hysterisch seine Ängste besingen oder von der Reinheit der Liebe säuseln oder von seiner Constanze jammern, dass man ihm ein Taschentuch reichen möchte, der Bass ist ganz bei sich. Für eine Weile zumindest. Am Ende braucht es doch ein Blondchen, die zu ihm eilt, als er innerlich zerfressen und geborsten am Boden liegt, sich krümmend.

Nicht dass ich all das, das Tiefsinnige, das Drama, die Zwischentöne dem Tenor oder Bariton absprechen möchte, nicht dass ich sie für reine „Drahtpüppchen“ halte, wie Osmin, der Bär, in Mozarts Oper tönt.

Aber als ich die Oper nach drei erquickenden Akten verlasse, mit dem Rad durch die laue Frankfurter Nacht fahre, habe ich noch lange diese Melodie im Ohr, diese eine spezielle Tonfolge, die Osmin zweimal kurz hintereinander singt, nur das zweite Mal eine ganze, komplette, wunderbare, bauchwärmende Oktave tiefer, jene Stelle, die so verräterisch an das Theme vom „Unknown Stuntman“ erinnert (Ein Colt für alle Fälle, Lee Majors, wer sich erinnert…). Sie hat sich festgesetzt in meinem Kopf, vielleicht auch irgendwo in Bauchnähe, und folgt mir in die Nacht.

Bass-Fetisch?, mögt Ihr fragen. Woraufhin ich nur leise raune: Jedem sein Pläsierchen.

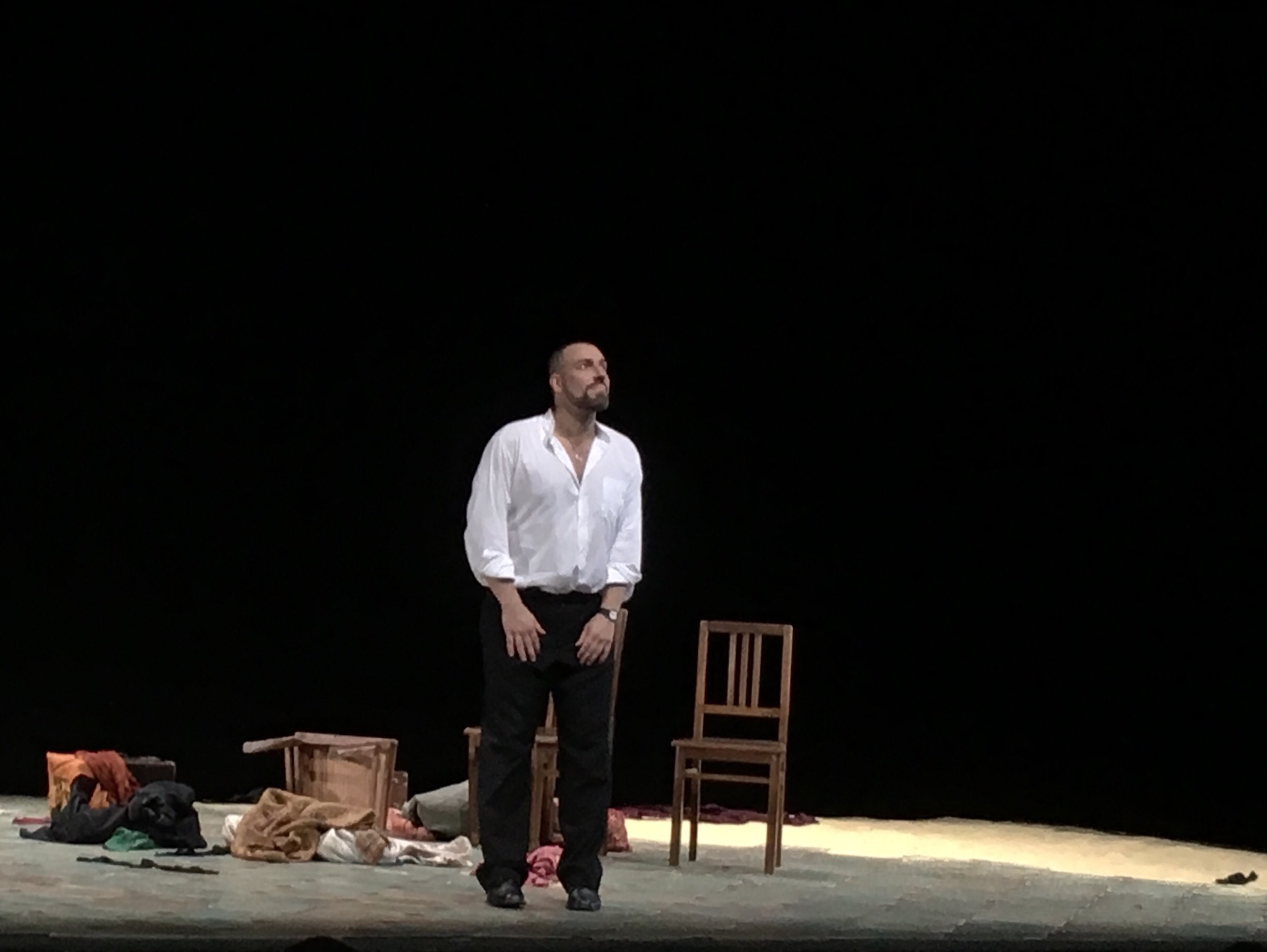

Der Bass an diesem Abend hat auch einen Namen: Andreas Bauer (hier beim Schlussapplaus; während der Aufführung sind verständlicherweise keine Fotoaufnahmen gestattet), seit vier Jahren im Ensemble der Oper Frankfurt. Demnächst gibt er den Blaubart in Herzog Blaubarts Burg. Und ich werde wieder in der siebten Reihe sitzen.

Schreibe einen Kommentar