Natürlich treibt mich das Wortspiel hierher: „Herausragend” wirbt das Städel für seine neue Ausstellung – und für die darin gezeigten Stücke, Reliefs oder reliefartige Anmutungen und Referenzen, ist das ein treffendes, schön gewähltes, hübsch mehrdeutiges Signalwort. So kriegt man mich, so lockt man mich, Treffer.

Reliefs überwinden Genregrenzen

Was mich ebenso anzieht: Wir haben es hier mit einer Zwitterkunst zu tun, mit Werken, die sich zwischen mindestens zwei Genres bewegen, mal eher zu Gemälden tendieren, dann wieder skulptural erscheinen, die einen mehr dies, die anderen mehr jenes. „Ist es Raum oder Fläche?”, fragt etwa das Städel selbst in einem Pressetext, meine Synapsen kitzelnd. Tja, was ist es also, dieses Relief?

Ein sachtes Auf und Ab von Textur

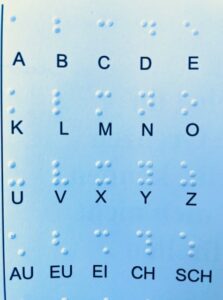

Vielleicht ist es kein Zufall, dass ich an dem Abend, bevor ich die Ausstellung besuche, zum ersten Mal ein bisschen Blindenschrift lerne. Ich streiche über  die Punkte, angeordnet wie geheime Codes, zwei übereinander, drei übereinander, einer daneben, zwei daneben, auf einer Lesung ist das. Eine befreundete Schriftstellerin aus dem Taunus stellt ihr Buch vor, in dem sie die Tatsachengeschichte einer blinden Familie aufgeschrieben hat. Marie, die Mutterfigur dieser Familie, heute über 80, rüstig-rührig, forsch und munter, mit wachem Gemüt, ist anwesend, erklärt uns die Blindenschrift; wir alle halten kleine, vorher ausgeteilte Kärtchen mit dem Blindenschriftalphabet in unseren Händen, tasten unauffällig darauf herum, forschen, staunen. Hören von Marie, dass es nur zehn Minuten brauchte, bis ihr fünfjähriger Nachbarsjunge das System verstanden habe. Es aber viel Übung abverlange, bis sich die Fingerkuppen gewöhnten an das sachte Auf und Ab der Textur, und daran, dass eben dies, die Erhebung hier, die Erhebung dort, etwas bedeuteten. Buchstaben. Sprache. Sinn. Leben.

die Punkte, angeordnet wie geheime Codes, zwei übereinander, drei übereinander, einer daneben, zwei daneben, auf einer Lesung ist das. Eine befreundete Schriftstellerin aus dem Taunus stellt ihr Buch vor, in dem sie die Tatsachengeschichte einer blinden Familie aufgeschrieben hat. Marie, die Mutterfigur dieser Familie, heute über 80, rüstig-rührig, forsch und munter, mit wachem Gemüt, ist anwesend, erklärt uns die Blindenschrift; wir alle halten kleine, vorher ausgeteilte Kärtchen mit dem Blindenschriftalphabet in unseren Händen, tasten unauffällig darauf herum, forschen, staunen. Hören von Marie, dass es nur zehn Minuten brauchte, bis ihr fünfjähriger Nachbarsjunge das System verstanden habe. Es aber viel Übung abverlange, bis sich die Fingerkuppen gewöhnten an das sachte Auf und Ab der Textur, und daran, dass eben dies, die Erhebung hier, die Erhebung dort, etwas bedeuteten. Buchstaben. Sprache. Sinn. Leben.

Das Plastische übernimmt die Hauptrolle

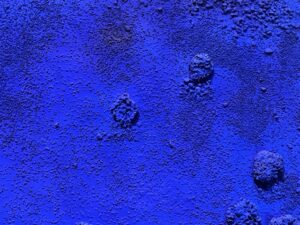

Nur ein Ausschnitt: Yves Klein, Kleine Nachtmusik.

Zurück ins Städel: An eben diese Punkte (und an Mozart, sicher) muss ich denken, als ich vor Yves Kleins Werk „Kleine Nachtmusik” stehe (im Original: Eponge Bleu). Wie würde das, ja nun, „Gemälde”, diese „Objektkunst”, als die es das Städel eingruppiert, wirken ohne die Erhebungen? Ohne das Auf und Ab in der Textur, das Plastische, die Raumerfahrung? Die Farbe, dieses kalte, charakteristische Yves-Klein-Blau (dass er als „IKB” patentieren ließ, was ich auch nicht wusste), verliert — in meinen Augen — seine Hauptrolle an eben dies, an das Gegenständliche. Mehr noch: Die Farbe verändert sich durch das 3D, durch kleine Schattenwürfe, changiert, je nach Blickwinkel des Betrachters, punktuell ins Dunklere. Die Kontrolle über die Klein’sche Signature-Farbe — sie geht auf den Betrachter über.

Herausragend? Herausfordernd!

„Reliefs”, so schreibt das Städel in einem Erklärtext, ließen sich „wahrnehmen wie ein Gemälde und ihre Oberfläche zugleich mit dem Blick ertasten wie eine Skulptur”. Genau, denke ich, das macht es aus: das Ertasten, das Vorfühlen mit Blick (oder, bei Blindenschrift: mit den Fingerkuppen), das eigenständige Erkunden. „Kaum ein anderes künstlerisches Medium fordert unser Sehen so heraus wie das Relief”, so die Ausstellungsmacher (Kuratoren: Dr. Alexander Eiling, Dr. Eva Mongi-Vollmer) weiter.

Such a Relief

Und während ich das schreibe, noch so ein Gedanke: Damit, mit dem Anstrengenden, damit, was das Relief von einem abverlangt, steht es doch in einem Gegensatz zu dem, was der Begriff — englisch ausgesprochen — suggeriert. Bitte einmal ausprobieren und nachspüren: „Such a relief.” Kommt da nicht Beruhigung auf, schwingt hier nicht Erleichterung, gar Erlösung mit? Entspannung auch? Während doch ein Relief gerade das Gegenteilige aufbaut: Spannung, Tension, etwas, das erkundet, begangen, vielleicht gar: erobert werden muss. Ein an der Wand hängendes Bergmassiv.

Stillleben in 3D

Wie vielschichtig das Sujet des Reliefs betrachtet werden kann, zeigt diese Ausstellung: Da gibt es Werke, die ganze Stilleben (der Klassiker: ein Tischset, Daniel Spoerri, 1968) in die Dreidimensionalität bringen, Künstler, die die Leinwand selbst als Relief gestalten (durch Schnitte nämlich, wie es Lucio Fontana 1962/63 getan hat), und wieder aber Modernisten, die die zunächst geschaffene Plastizität in die Fläche zurückdrücken und damit wieder Zweidimensionalität herstellen (Hermann Glöckner, 1956). Die Palette der KünstlerInnen, die das Städel dazu zusammengetragen hat, beeindruckt: Von Auguste Rodin und Henri Matisse über Pablo Picasso und Käthe Kollwitz bis hin zu Sophie Taeuber-Arp und Hans Arp. Historischer Ausgangspunkt für die Betrachtungen zum Relief ist zudem das Fries, das ursprünglich auf dem Athener Parthenon prangte; Endpunkt ist, wenn man so will, schließlich die Brücke zur kubistischen Malerei eines Picassos.

„Und plötzlich muss ich an Gimli, den Zwerg aus Herr der Ringe denken“

Comic Relief und Schnitte in Leinwand und Buchseiten

Wie fast jedes Mal, wenn ich durch eine Kunstausstellung gehe, zumal im Städel-Museum, das meine Assoziationen immer auf magische Weise anzuheizen vermag, kommen mir Fragen zur Literatur. Was von diesen Ideen oder Kunstpraktiken, frage ich mich dann, lässt sich auf das Schreiben übertragen? Denn auch hier, bei Bildender Kunst, und ja, auch gerade bei den Reliefs, geht es um Erzählen — Bilderzählen — und um Sprache — Bildsprache. Da wäre natürlich das „Plastische Erzählen”, wie es in der Ausstellung selbst genannt wird. In der Literatur würde man vielleicht von „anschaulich” sprechen, von Figuren oder Motiven, die besonders, aha, aha, und there it is: herausgearbeitet sind, sich also von den anderen Figuren oder einem Erzähltableau abheben, herausragend. Ich entdecke außerdem, dass es in der Literatur oder im Film ein Stilmittel des sogenannten „Comic Relief” gibt. Der Zwerg Gimli in Herr der Ringe? Ein Comic Relief! Bei aller Schwere des erzählten Inhalts, des drohenden Krieges, der Last, die die „Gefährten” tragen, Gimli bringt Humor in die Sache. Und in das Dunkle der Drogenserie Breaking Bad bringt die Figur Saul Goodman (der ja später mit Better Call Saul ein eigenes Spin-off bekommen hat) etwas erfrischend Komisch-Erhellendes. Oder man denke an die Amme bei Shakespeare’s Romeo und Julia… Und hier passen plötzlich beide Relief-Lesarten: das Herausragende, plötzlich sich vom bisherigen (dunklen, trüben, dunkel-dräuenden) Abhebenden, Reliefartige, aber eben auch das Erleichternde, von der Tragik (kurz) Befreiende. Schön, wie Dinge manchmal zusammen passen.

Und was ist mit den Schnitten in der Leinwand, mit denen Lucio Fontana seine ganz eigene Art eines Reliefs formte? Auch das erinnert mich an ein Beispiel aus der Literatur, wenn auch nicht, nein, an zerschnittene Buchseiten, aber doch an eine Zäsur, die nämlich Terézia Mora vorgenommen hat: In „Das Ungeheuer” (Luchterhand, 2013) schneidet sie die Buchseiten durch einen horizontalen, etwas mittig gesetzten Strich in zwei Hälften, ein typografisches Mittel, um zwei Erzählstränge (und: -perspektiven) zu markieren. Das ist ungewöhnlich, verstört etwas, zwingt zu einer anderen Form der Aufmerksamkeit, fordert — auch hier — den Rezipienten heraus.

Noch zwei Dinge, die ich gelernt habe

Etymologisch gehen übrigens beide Relief-Begriffe, sowohl der deutsche als auch der englische, unter anderem auf das lateinische (re)levāre zurück, was „aufheben, in die Höhe heben, wieder leicht machen, erleichtern, mildern, aufrichten” bedeutet. #wwg/wiederwasgelernt

Und: Es heißt nicht (Yves) „Klein”, sondern „Kläang”, wie in französisch „vin” (einmal reingehört in diesen Podcast — und schon wieder etwas erfahren, was ich nicht mehr vergessen werde).

Und was ich außerdem mitnehme:

Im Städelshop – ein ohnehin schöner Inspirationsort, weil die Zuständigen immer treffsicher wunderbare Bücher zusammenstellen, ein bisschen aktuelle Bestsellerliste, ein bisschen Kunst trifft auf Literatur auf Architektur, ein bisschen „Ihr wart gerade in dieser Ausstellung? Dann wäre das hier vielleicht etwas für Euch” — wandere ich manchmal ebenso lang herum wie vorher in den Museumsgängen.

Heute entdeckt: Rainer Maria Rilke hat doch wirklich ein Buch über Auguste Rodin geschrieben (Literatur trifft auf Bildende Kunst, yeah), und das fängt mit diesen großartigen Worten an: „Rodin war einsam vor seinem Ruhme.” Ist das nicht ein toller erster Satz?

Noch andere Rilke-Liebhaber hier? Oder Relief-Liebhaber? Oder Reliefs-in-der-Literatur-Liebhaber? Gern mitteilen über die Kommentare!

Weitere Informationen zur Ausstellung

HERAUSRAGEND! DAS RELIEF VON RODIN BIS PICASSO

— Reine Information, keine bezahlte Werbung —

Schreibe einen Kommentar